Bäume und Sträucher bilden das Rückgrat unserer Wälder. Je vielfältiger die Gehölzarten sind, desto stabiler ist der Wald gegenüber Umwelteinflüssen. Denn jede Art besitzt besondere Eigenschaften und birgt entsprechende Chancen. Gerade in Zeiten des Klimawandels: Weil sich unser Klima rasant verändert, ist eine grosse Baumarten-Vielfalt gefragt, damit der Wald anpassungsfähig bleibt und auch in Zukunft bestehen kann.

Neue Arten lassen sich aber nicht von heute auf morgen im Wald etablieren. Man muss sie zuerst verfügbar machen, kultivieren und kennenlernen, bevor sie für die forstliche Praxis überhaupt in Frage kommen. Damit Fachleute und Interessierte die Gehölzarten Mitteleuropas vor Ort erleben können, haben wir 2020 begonnen, ein sogenanntes Arboretum aufzubauen. Das ist vergleichbar mit einem Zoo, nur eben für Bäume und Sträucher.

Trägerin des Arboretums ist die ETH Zürich. Die Verantwortung liegt bei der Professur für Waldökologie, fachlich geleitet wird das Pionierprojekt vom ETH-Baumspezialisten und Waldlabor-Vorstandsmitglied Andreas «Butsch» Rudow.

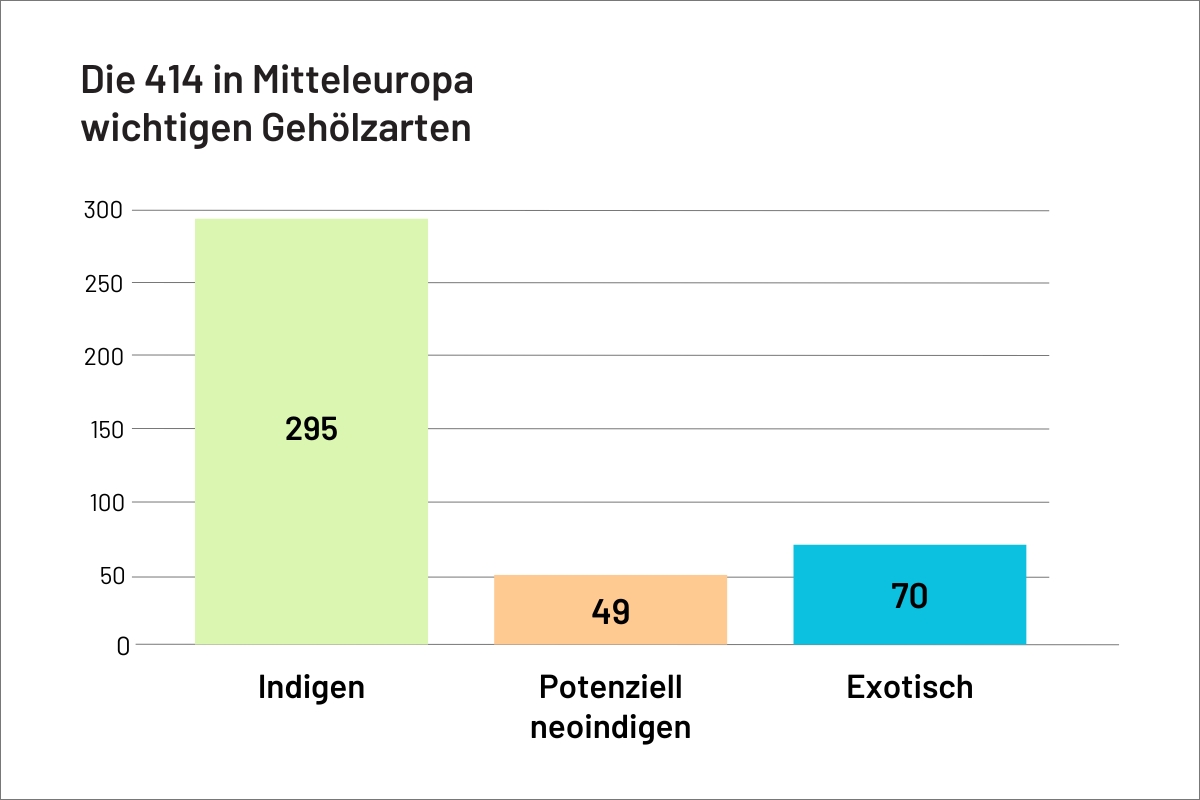

Unser Ziel ist es, im Arboretum alle gut 400 in Mitteleuropa wichtigen Gehölzarten zu zeigen. Dazu gehören vor allem die 295 Baum-, Strauch- und Zwergstraucharten, die heute in Mitteleuropa heimisch sind (indigene Arten).

Ergänzend pflanzen wir auch Arten, die sich durch den Klimawandel nach Norden ausbreiten und bei uns neu einwandern könnten (potenziell neoindigene Arten). Diese sind als mögliche Zukunftsbaumarten besonders spannend. Und schliesslich machen wir im Arboretum auch die häufigsten Exoten erlebbar – also Arten, die in Mitteleuropa eingeführt wurden. Dazu zählen Stadt- und Parkbäume wie die Rosskastanie aus dem Balkan oder forstlich genutzte Arten wie die nordamerikanische Douglasie. So entsteht im Arboretum eine der grössten Sammlungen dieser Art.

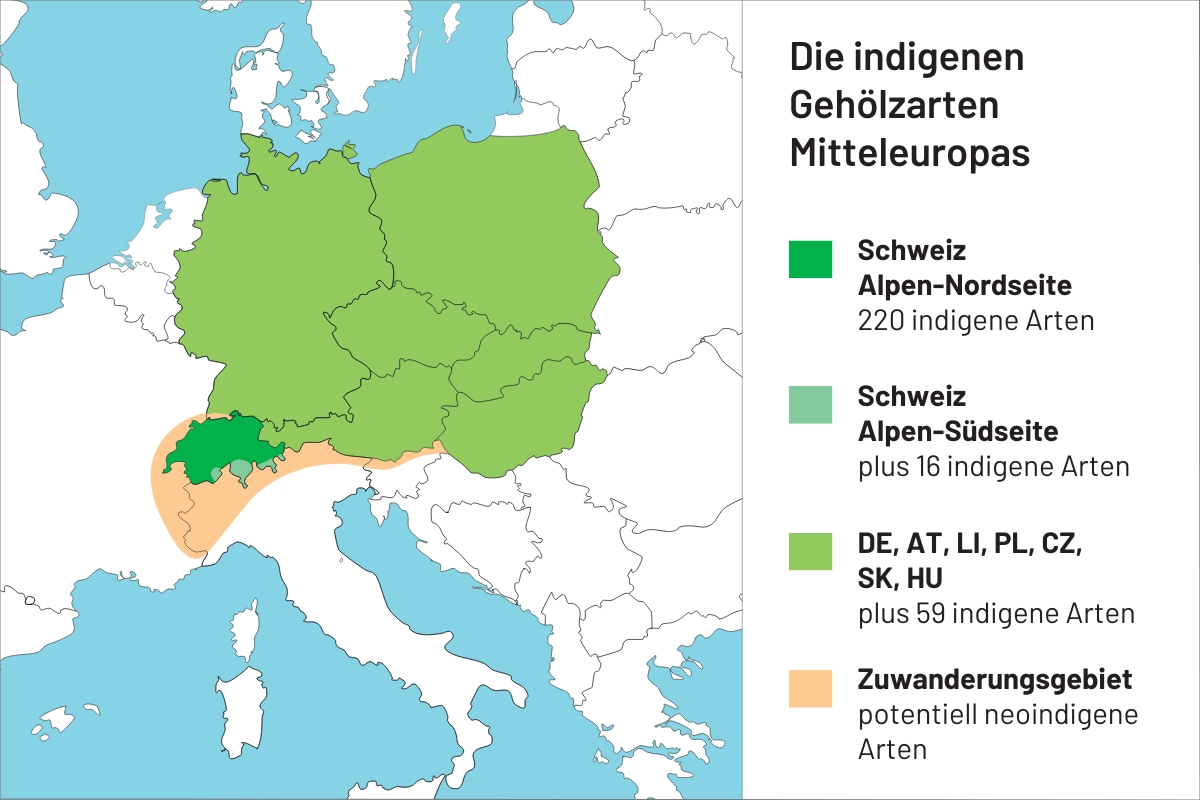

Wenn man nur die indigenen Gehölzarten und ihre räumliche Verteilung in Mitteleuropa anschaut, zeigt sich ein interessantes Bild (siehe Karte): Der weitaus grösste Teil dieser Arten ist auch bei uns in der Schweiz heimisch, einige davon allerdings nur auf der Alpensüdseite. Diese dürften in Zukunft auch für die Alpennordseite an Bedeutung gewinnen. Dazu kommen weitere 59 Baum- und Straucharten, die in den nordöstlichen Ländern Mitteleuropas heimisch sind.

Für den Schweizer Waldbau bedeutet das: Die Vielfalt unserer einheimischen Baum- und Straucharten ist deutlich grösser als die rund 20 Arten, die heute bei der Waldverjüngung – der Erneuerung des Waldes – üblicherweise gefördert werden. Hier eröffnet sich ein grosses Potenzial. Zudem sollte man bei der Einbringung neuer Arten zuerst solche aus dem nahen Zuwanderungsgebiet berücksichtigen, bevor die risikoreiche Einführung exotischer Baumarten in Erwägung gezogen wird.

Nicht alle Gehölzarten, die wir im Arboretum zeigen wollen, können bei uns im Wald wachsen. Die rund 250 Arten, die mit vertretbarem Pflegeeinsatz kultiviert werden können, pflanzen wir direkt auf der Fläche des Waldlabors. Dagegen sollen besonders konkurrenzschwache Arten oder solche mit speziellen Anforderungen künftig einen Platz auf dem ETH-Campus erhalten.

Das Arboretum der waldfähigen Arten liegt im südöstlichen Teil des Waldlabors und erstreckt sich über knapp zwei Hektaren. Diese Fläche ist in mehrere kleine Parzellen gegliedert – jede mit ihren besonderen Eigenschaften wie Bodenstruktur, Feuchtigkeit oder Wärme.

Die Aufteilung ermöglicht uns, die jeweiligen Standortansprüche der verschiedenen Bäume und Sträucher zu berücksichtigen. Zum Beispiel finden wärmeliebende Arten wie Rosen oder Wildobstgehölze am südexponierten Waldrand beste Bedingungen, während sich die feuchtigkeitsliebenden Weiden rund um den Weiher am wohlsten fühlen.

Ein besonderes Merkmal des Arboretums ist seine langfristige Planung: Aus den jungen Pflänzchen von heute sollen in den kommenden Jahrzehnten stattliche Bäume werden. Wir rechnen aber damit, dass in dieser Zeit immer wieder Bäume verloren gehen, sei es durch Krankheiten, Sturm- oder Wildschäden.

Wir haben deshalb jeweils vier Bäume der gleichen Art im halben Endabstand gesetzt, also in der Hälfte des Abstandes, den ein ausgewachsener Baum benötigt. Die Idee dahinter: In 50 Jahren steht von jeder Art noch mindestens ein Baum, der ausreichend Platz für eine gesunde Kronenentwicklung hat. Bei sogenannten zweihäusigen Arten, die für die Fortpflanzung männliche und weibliche Pflanzen brauchen, setzen wir sogar acht Individuen. So bleibt sehr wahrscheinlich ein Paar übrig – ein Männchen und ein Weibchen.

Von den insgesamt 250 Arten, die im Waldlabor geplant sind, wachsen mittlerweile bereits rund 200. Wir haben sie in mehreren Etappen gepflanzt. Eine aktuelle Übersicht finden Sie in unserer Pflanzenliste.

Die passenden Setzlinge ausfindig zu machen und zu beschaffen, ist nicht immer leicht. Fündig werden wir in Forstbaumschulen, Spezialgärtnereien und in botanischen Gärten. Gelegentlich müssen wir die Pflanzen auch selbst aus Samen oder Stecklingen nachziehen, um sie anschliessend zu setzen.

Es gibt auch einige Zielarten, die auf der Fläche des Arboretums bereits natürlicherweise vorkommen. Damit die Sammlung übersichtlich und für Besuchende leicht zugänglich bleibt, fördern wir besonders schöne Exemplare und versetzen sie bei Bedarf an einen besser erreichbaren Ort im Arboretum.

Wer heute durch das Arboretum geht, sieht vor allem junge Bäume und Sträucher – doch was man nicht sofort erkennt, ist die viele Arbeit, die dahintersteckt. Denn damit alle Arten nebeneinander bestehen können, braucht es laufend Pflege und viel Handarbeit.

Das grösste Hindernis sind die Brombeeren. Ohne Gegenmassnahmen bilden sie auf offener Fläche ein dichtes, fast undurchdringliches Netz. Gerade im Winter, wenn Schnee auf den Ranken lastet, werden so die jungen Pflanzen darunter regelrecht erdrückt. Hinzu kommt der Konkurrenzkampf um das Licht: Auf offenen Waldflächen breiten sich zuerst lichtbedürftige Pionierarten wie die Birke oder die Zitterpappel aus. Später wachsen konkurrenzstarke Arten wie die Buche empor, schliessen das Kronendach – und nehmen vielen anderen Arten das lebensnotwendige Licht.

Damit im Arboretum nicht nur die stärksten überleben, sondern jede Art eine Chance hat, wird die Fläche seit der ersten Pflanzung konsequent gepflegt: vor allem durch die Forstwarte von Grün Stadt Zürich und mit viel persönlichem Engagement von Projektleiter Andreas «Butsch» Rudow. Zusätzlich unterstützen uns auch immer wieder Studentinnen und Studenten der ETH. Die Pflegeaktionen vermitteln wertvolle Praxiserfahrung und sind eine willkommen Abwechslung zum Hörsaal.

Der gemeinsame Einsatz lohnt sich: Die Ausfallrate im Arboretum liegt bei unter 10 Prozent – ein aussergewöhnlich niedriger Wert, wenn man bedenkt, dass im Arboretum auch viele empfindliche Baum- und Straucharten wachsen.

Ein weiterer positiver Effekt der Pflege: Durch das regelmässige Offenhalten werden nicht nur die Zielarten gefördert, sondern auch lichtliebende Begleitgehölze und Krautpflanzen. Diese lichten Strukturen ziehen wiederum Tiere an: Schmetterlinge, Wildbienen, Reptilien und Singvögel finden hier Nahrung, Schutz und Lebensraum. So wächst im Arboretum bereits heute eine attraktive und vielfältige Waldlandschaft heran – auch wenn die meisten Bäume des Arboretums noch in den Kinderschuhen stecken.

Die meisten im Arboretum gepflanzten Bäumchen sind mit einem Plastikgitter, dem «Korb», oder einer Art Faltschachtel aus Plastik, der «Box», geschützt. Die Boxen sind vor allem für Laubbäume eine gute Starthilfe nach der Pflanzung und fördern das Höhenwachstum.

Mit den Gittern und Hüllen verhindern wir ausserdem Schäden durch Rehe. Einerseits verbeissen und fressen Rehe die Wipfelknospen junger Bäume. Andererseits benötigen wir dort besonders starken Wildschutz, wo der Rehbock fegt. Beim Fegen entfernt er mit viel Wucht und wie in einem Rausch die Basthaut am Geweih und hinterlässt Duftmarken, um damit sein Revier zu bezeichnen. Dabei wird die Rinde der jungen Bäume stark beschädigt.

Leider verbeissen und fegen Rehe besonders gerne die selteneren Baumarten – von denen es im Arboretum reichlich gibt. Darum ist hier der Wildschutz besonders wichtig. In Zukunft, wenn die Bäumchen der kritischen Höhe entwachsen und genügend dick sind, können wir die Körbe und Hüllen entfernen.

Wir freuen uns sehr, dass die Pflanzung im Arboretum so erfolgreich angelaufen ist. Neben den noch fehlenden Arten wollen wir als Nächstes die Orientierung und die Informationsvermittlung für Besuchende verbessern.

In einem ersten Schritt haben wir jede Art mit ihrem lateinischen Namen beschriftet. Über 50 Baumarten können Sie bereits mithilfe unserer App lokalisieren und vor Ort entdecken. Künftig sollen alle Arten vorgestellt werden und thematische Rundgänge möglich sein – zum Beispiel eine Tour quer durch die Schweiz oder zu besonders klimafitten Baumarten. Wer das Arboretum lieber unter fachlicher Begleitung erkunden möchte, kann schon heute eine Führung buchen. Wir wünschen einen spannenden Aufenthalt im Waldlabor!

Ein zukunftsweisendes Projekt wie das Arboretum ist nur gemeinsam möglich. Werden Sie mit Ihrem Unternehmen Sponsoring-Partner des Waldlabors oder unterstützen Sie uns als Privatperson mit einer Gönnerschaft.

Mit Ihrem Beitrag pflanzen wir im Arboretum neue Gehölzarten, pflegen junge Bäumchen und schaffen Bildungsangebote zur Förderung der Artenvielfalt in unseren Wäldern. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!